15 avril 1948-15 avril 2025:

77 ans que Jean Mbouendé quittait les geôles coloniales pour implanter l’Upc en pays Bamileké

À cause de son engagement contre la colonisation, le syndicaliste et nationaliste est allé prendre les statuts de l’Upc à Ruben Um Nyobé , en juin 1948 à Douala , en vue de l’implantation du parti en pays Bamileké en juin 1948!

La lutte en solitaire de Jean Mbouendé cédera place à la lutte organisée au sein du syndicalisme, à la faveur de la deuxième guerre mondiale .

Création d’un syndicat pour défendre les droits des planteurs du café robusta

La naissance du syndicalisme en est la suite logique.

1935 est l’année de création de la coopérative des planteurs de café robusta de la subdivision de Bafang. Jean Mbouendé en était le vice-président. C’est lui qui s’opposa à la pratique du dol déguisé concocté par l’administration coloniale et ses suppôts à la tête de la coopérative pour aliéner les récoltes des pauvres paysans.

Il va commencer aussi à résister contre la décision de l’administration coloniale qui n’accordait l’exclusivité de la culture du café qu’à certains bourgeois et notables inféodés.

Elle prescrivait à la masse plutôt la culture des palmiers, moins onéreuse.

Jean Mbouendé était convaincu que le café était plus rentable. Aussi va-t-il mener en solitaire une lutte contre cette politique de 1935 jusqu’en 1946. La nouvelle de son combat s’était déjà répandue au niveau national.

Cette année là donc, Bafang va recevoir la visite de Charles Assalé alors secrétaire général de l’Uscc-Cgt. Il était accompagné du prince Bana, Jean Baptiste Happi Saitapoum comme éclaireur en vue de rencontrer Jean Mbouendé. La rencontre à donc lieu et Jean Mbouendé va porter l’affaire à sa connaissance.

C’est donc Charles Assalé qui va lui conseiller de créer le Spp(Syndicat des Petits Planteurs) pour défendre la profession.

Le SPP, premier syndicat créé en région Bamiléké, voit donc le jour en mars 1946 et par le biais de cette redoutable machine, Jean Mbouendé va aiguiller les populations de la subdivision de Bafang à la culture du café et extrapoler au niveau de Dschang avec Tetanfack Laurent et le chef Foréké Djoumessi Mathias.

Pour des raisons précautionnelles, il affiliera ce syndicat à l’Uscc. L’avenir jouera en sa faveur.

Bataille pour laisser les africains faire librement bon usage de leurs terres

L’administration, redoutant cette nouvelle forme institutionnelle de lutte, va d’abord tenter de le corrompre pour obtenir son silence, mais en vain. Vain sera aussi l’usage des méthodes ombrageuses pour l’éliminer physiquement.

Son leitmotiv : laisser les africains faire librement bon usage de leurs terres.

Fort de cette expérience agricole, il était convaincu que le café était source de grande richesse, et il voulait convaincre les autres de cette option. Face à sa ténacité à l’épreuve, l’administration dût abandonner progressivement la bataille.

Et sous son impulsion, la culture du café se généralisa.

C’est pourquoi l’histoire a retenu sa figure comme celle du père de l’introduction du café dans la subdivision de Bafang, actuel département du Haut-Nkam.

Les germes du syndicalisme

En 1945, certains Africains qui avaient été mobilisés pour la deuxième guerre mondiale étaient de retour.

En effet, dès le 20 juin 1940, date de « l’appel du général de Gaulle», beaucoup de citoyens des colonies furent enrôlés dans l’armée française pour combattre « l’ennemi allemand ». On va les initier

rapidement à se battre avec les armes à feu, les couteaux ou même sans armes. Les survivants de cette bataille aux côtés des expatriés blancs vont revenir avec une autre facette plus réaliste de l’homme blanc. À longueur de journée, ils vont s’atteler à raconter leurs prouesses. Ils avaient éliminé des blancs, ils avaient aidé d’autres. Ils les ont vus en difficulté pleurer, s’enfuir etc…

Ainsi, le complexe d’infériorité que certains africains nourrissaient vis-à-vis des blancs va s’estomper.

Ils insistaient par ces images pour véhiculer le message selon lequel l’homme blanc n’est pas synonyme de perfection puisqu’il existe également des déréglés mentaux chez eux, des alcooliques, des misérables. Ils ont été pour la plupart admiratifs pour leur intervention, applaudissant les noirs au passage comme héros pour leurs performances.

Il est donc évident que la fibre nationaliste africaine prend davantage de l’épaisseur après cette guerre qui a contribué à changer les mentalités.

Le syndicalisme nait au Cameroun dans cette mouvance de l’après-guerre. La France et l’Angleterre reçoivent de

l’Onu(Organisation des Nations Unies), la tutelle du Cameroun.

Les premiers mouvements syndicaux sont créés par les cheminots. Mais déjà, au crépuscule de l’année 1944, il y avait à Yaoundé et à

Douala des cercles d’études sociales et syndicales animés par l’instituteur communiste français Gaston Donnât et d’autres militants de la Cgt(confédération générale de travail). Charles

Assalé et Ruben Um Nyobé faisaient partie de ce cercle à Yaoundé.

À Douala, le cercle était dirigé par Soulier, Lalaurie, Leopold Moumé Étia et d’autres Européens moins impliqués tels que Bonne Case, Guerpion, Mérik etc…

L’Uscc(Union des Syndicats Conférés du Cameroun) qui se crée dans ce contexte en 1945 est l’aboutissement du travail de formation abattu dans les cercles d’études.

Elle va s’affilier à la Cgt de Paris et à la Fsm(Fédération Syndicale Mondiale).

Dans la région bamiléké, le mouvement syndical sera particulièrement actif dans la subdivision de Bafang qui abrite le tout premier syndicat, le Spp, sous la houlette de Jean Mbouendé. À Dschang, la lutte sera animée, sans support syndical, par Tetanfack Laurent et le chef Foréké, Mathias Djoumessi.

Parcours syndical de Jean Mbouendé

L’émancipation des populations se faisait de plus en plus forte. En conséquence, face à l’administration française, les Camerounais qui s’illustraient comme les locomotives de la population étaient inquiétés. Jean Mbouendé était donc une cible toute désignée.

Aussitôt le Spp créé, le pouvoir colonial s’est mis à s’attaquer à sa personne parce qu’il estimait qu’à travers cet organe, il retournait lentement mais sûrement les populations contre la subordination désuète et aveugle à l’administration.

Um Nyobe au secours de Jean Mbouendé

Le 01er Septembre 1947, il est interpellé par le commissaire de police de Bafang et immédiatement gardé à vue à la prison centrale du ressort.

La nouvelle de sa détention va immédiatement se propager comme une trainée de poudre dans tout le Cameroun. Souvenez-vous que pour des raisons précautionnelles, aussitôt le Spp créé, Jean Mbouendé va l’affilier à l’Uscc-Cgt dirigée par Charles Assalé.

Cette décision intuitive prendra tout son relief ici.

En effet, il devenait par ce biais le responsable local de cette grande organisation syndicale.

C’est pourquoi Ruben Um Nyobé, devenu secrétaire général de l’Uscc en 1947, va faire le déplacement de Bafang. Quelques mois avant, il était à Bamako aveç Léopold Moumée Etia comme délégués de l’Uscc au congrès du Rda(Rassemblement Démocratique Africain). Il va donc arriver deux jours plus tard à Bafang pour s’enquérir de la situation auprès du chef de subdivision, Pauvert. Ce dernier va refuser de le recevoir et va lui intimer l’ordre de quitter aussitôt la ville. Heureusement il y avait à Bafang Jacques Bidjoka, frère de Ruben Um Nyobé et directeur d’une école de la ville.

C’est lui qui clandestinement va offrir l’hospitalité à Um Nyobé pour passer la nuit mise aussi à profit pour lui donner des indications précises, puisées à bonne source, sur l’ arrestation de Jean Mbouendé.

Dès son arrivée à Douala le lendemain, Um Nyobé va faire un rapport qu’il va expédier à la direction de la Cgt(Confédération Générale de Travail) à Paris et à la direction de la Fsm(Fédération Syndicale Mondiale).

Dès réception du rapport, la centrale syndicale française va publier dans le journal « Le monde » un article faisant état de l’arrestation de leur camarade Jean Mbouendé, président du Spp de la subdivision de Bafang. L’affaire va également être portée à la connaissance de l’Onu où les communistes présents vont déplorer la méthode coloniale que l’administration française utilise pour faire perdre un certain nombre d’énergies créatrices dans les colonies.

« Le monde » était un journal prisé dans les milieux français des colonies et autres territoires occupés. L’article de la centrale syndicale française ne pouvait donc passer inaperçu. Le chef de la région bamiléké, Moyos, basé à Dschang (capitale régionale) a failli s’évanouir à la lecture de cette publication. Il va rapidement se déplacer à Bafang sur recommandation de Yaoundé.

Y étant Il va convoquer Jean Mbouendé au bureau du chef de subdivision pour comprendre la démarche et le circuit utilisés pour acheminer la nouvelle de son arrestation en France.

Jean Mbouendé va lui rétorquer qu’il ne comprenait toujours pas pourquoi il se trouvait dans l’étau de la justice et que pour cette raison, même les oiseaux pouvaient véhiculer le message en France.

Voici ce que le chef de région va lui répondre:

« M. Mbouendé, nous sommes très fâchés de vous parce que vous voulez que tout le monde devienne riche comme vous. Soyez tranquille, on ne peut pas vous mettre en prison. Dès mon arrivée à Dschang, j’enverrai le juge de paix pour l’examen de cette affaire » ; mais ajouta-t- il : « quand il viendra, il faudra obligatoirement lui donner votre démission du mouvement syndical, le Cameroun n’est pas mûr pour le syndicalisme ».

Jean Mbouendé, sur ces entrefaites, va retrouver sa cellule.

Toutefois, le chef de région va estimer que le nationaliste se transforme en « oiseau » et donnera des instructions à ses collaborateurs locaux de faire abattre tout animal volant qui avoisinerait dorénavant sa cellule.

Premier procès, premier verdict

Après l’arrestation de Jean Mbouendé le 1er septembre 1947, le chef de région va faire le déplacement de Bafang au terme duquel il va donner des instructions d’abattre tout animal survolant la prison et surtout il va donner des assurances à Jean Mbouendé de pouvoir dépêcher à Bafang dans les brefs délais le juge de paix pour examiner de cette affaire.

Mais en vain! Lenteur, mauvaise foi ou négligence ? Ce n’est que le 15 avril 1948, c’està-dire 7 mois 15 jours après son arrestation que le juge de paix va fouler le sol de Bafang.

Avant son arrivée, l’administration locale avait donné des citations à 37 personnes, le chef de Bakou, sa majesté Datchoua Casimir y compris, qui devaient témoigner contre Jean Mbouendé.

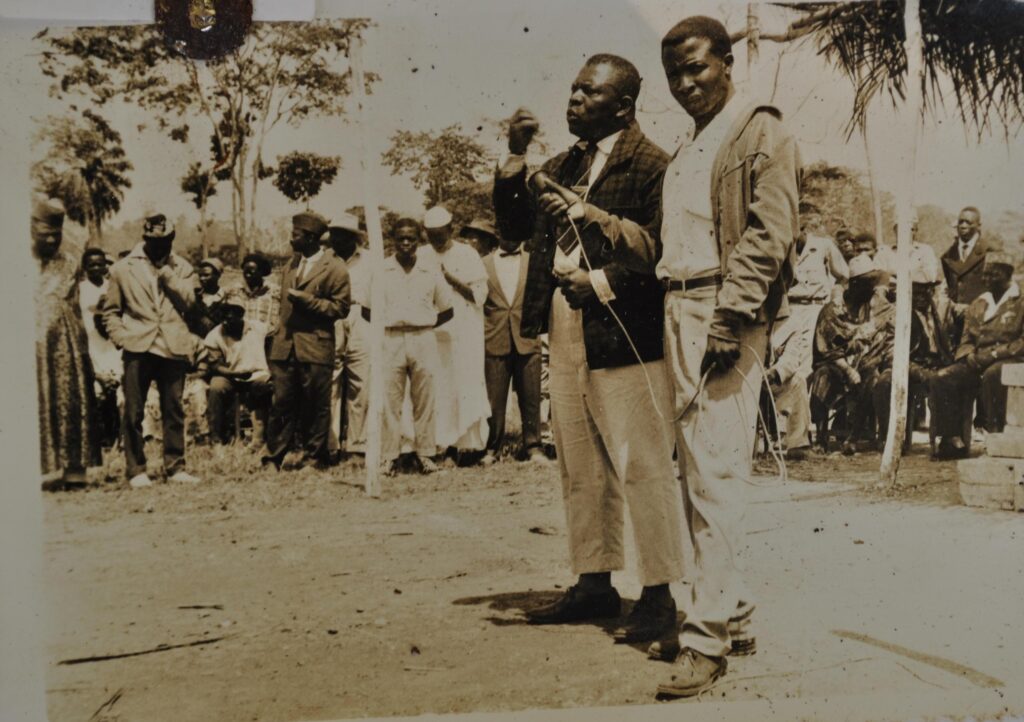

Dès le 14 avril, la direction de l’Uscc-Cgt va faire parvenir un message au chef de subdivision sollicitant l’interdiction à la police de l’escorter pour le palais de justice le jour du jugement. Le nationaliste va choisir de s’habiller en costume blanc avec une cravate.

Le 15 avril à l’aube, le juge ordonne sa comparution au palais de justice. Les doléances de l’organisation syndicale sont prises en compte et Jean Mbouendé va se rendre sans escorte au tribunal.

Le procès va commencer aussitôt suivant les articulations ci-après:

Le juge : M. Mbouendé Jean, est ce que c’est vous qui avez donné l’autorisation de planter les caféiers aux habitants ?

Réponse : Mr le juge, je n’ai jamais donné l’autorisation à quiconque de planter les caféiers.

Le juge : il y a 37 personnes dans cette salle qui disent que vous leur avez donné l’autorisation de planter les caféiers.

Il va appeler le premier témoin à la barre et en pointant l’accusé du doigt, il va lui demander : c’est lui qui vous a demandé de planter les caféiers ?

Le témoin : oui Mr le juge.

Le juge : faites-moi voir cette autorisation.

Le témoin va sortir une carte de sa poche et va la tendre au juge. À la grande surprise de celui-ci, il ne s’agissait pas d’une autorisation quelconque mais simplement d’une carte de cotisation syndicale. Le juge va faire arrêter immédiatement cet individu par la police pour faux témoignage.

Il fera venir le deuxième témoin, le même scénario va se reproduire et il va ordonner une nouvelle arrestation.

Ce scénario va se poursuivre jusqu’au onzième témoin. Mécontent, le juge va ordonner à Jean Mbouendé de rallier la prison et de revenir à 13 heures.

A 13 heures, l’accusé va revenir à la barre .

Onze autres témoins vont défiler et vont se comporter comme les onze précédents.

Déçu par ce manège, le juge de paix va ordonner l’évacuation de la salle et prononcer le verdict ci-dessous:

« je vous relaxe. Allez chez vous cher ami. Ne conseillez plus aux gens de cultiver le café ; ne faites plus non plus de la politique car votre syndicalisme est un syndicalisme politique. Je vous condamne à 01 mois de prison avec sursis ».

Jean Mbouendé qui avait déjà passé presque sept mois et demi en taule va rallier sa maison, mais avec la détermination de faire appel de ce jugement complaisant et fallacieux: on est le 15 avril 1948, 05 jours après la création du mouvement nationaliste Upc dont le premier comité central du pays sera installé dans la concession du nationaliste à Banka.

Les populations vont abandonner leurs activités pour venir suivre le procès et apporter du réconfort au nationaliste.

L’euphorie était à son comble de revoir l’homme intrépide en liberté, malgré ce verdict insensé.

Marcel Fonga était le premier à lui offrir l’ hospitalité en cherchant à le prendre à bord de sa voiture, ce dont la foule va s’opposer catégoriquement, le contraignant d’ailleurs à la suivre à pieds. C’est un défilé imposant rythmé en tête par l’orchestre du sémillant Albert Tiemaga qui va convoyer Jean Mbouendé à son domicile à Banka.

Le chef supérieur Banka , Sa Majesté Tientcheu Michel, dans l’allégresse va tout de suite se joindre à la fête.

Pertes inestimables…

Dans son discours improvisé de circonstance , plein de bon sens et de conseils, il dira ceci en substance :

« Jean Mbouendé, WENSILEUDJAM(ne regarde pas derrière), il faut toujours avancer. N’écoute pas les on-dits.

Je sais que nous avons perdu notre mère et notre fils à cause de cette situation. Mais dis-toi que c’est le bon Dieu qui les a appelés ».

La foule va réagir par les applaudissements nourris : la fête va battre son plein.

Les paroles de réconfort du chef Tientcheu Michel étaient motivées par les pertes que Jean Mbouendé avait subies pendant sa détention.

Non seulement ses activités ont connu une chute vertigineuse avec la perte d’un cheptel de près de 1 000 boeufs, mais sa mère Anne Monga et son premier fils Joseph Mbouendé vont passer de vie à trépas.

Le chagrin et le stress en étaient les causes bien que les circonstances fussent différentes: après son arrestation , face aux rumeurs de plus en plus persistantes selon lesquelles il allait être empoisonné, le commissaire de police d’origine algérienne par prudence avait interdit que ses repas viennent de l’extérieur de la prison. En revanche, il avait mis à sa disposition un détenu-cuisinier qui préparait ses repas. Il les mangeait toujours avant l’arrivée des autres détenus.

Sa mère s’étant rendue compte de ce que les menus qu’elle envoyait pour lui étaient toujours rejetés, pensa qu’il allait mourir d’inanition.Comble de désespoir pour elle, ses épouses Makamdom et Kamdom ainsi que le petit Djadji Hubert qui conduisaient ces menus seront arrêtés et enfermés pendant toute une journée. Sa mère, désespérée, va mourir quelques semaines plus tard.

Son fils Joseph quant à lui n’avait cessé de réclamer sa présence dès son arrestation. Ses proches vont d’abord lui dire qu’il était parti en voyage et qu’il serait bientôt de retour. Mais les mois passaient et il ne rentrait toujours pas ; son chagrin devenait chaque jour un peu plus profond. La mort va l’emporter un mois après celle de sa grand-mère en novembre 1947. Les demandes d’autorisation de Jean Mbouendé d’aller assister à leurs obsèques seront formellement et respectivement rejetées par l’administration.

Toutefois il va rester tenace, serein et lucide.

C’est pourquoi non satisfait de sa condamnation à un mois avec sursis, il ne va pas se contenter de sa libération. Il va faire appel à la cour d’appel de Douala. La Cgt depuis paris va commettre un avocat, Maître Blond Fermier qui va faire le déplacement du Cameroun pour le défendre.

Et à l’issue du nouveau procès, il sera purement et simplement acquitté, retrouvant ainsi son honneur injustement bafoué.

Il faut aussi préciser que les conseils du chefs Banka seront pris avec sérieux au point où plus tard, notamment en 1972, il donnera à un de ses fils, celui qu’il laissera d’ailleurs comme gardien de sa mémoire, le nom propre de Wensileudjam.

Quand Jean Mbouendé fait intégrer l’Upc en pays Bamileké

Après les turpitudes coloniales donc, Jean Mbouendé va répondre à l’appel de l’histoire et avancer suivant les conseils de Sa Majesté Tientcheu Michel, chef Banka.

Les recommandations du chef de région et du juge de paix pour qu’il tourne le dos au syndicalisme seront sans objet. L’Upc dans la région Bamiléké et particulièrement à Banka-Bafang annonçait ses couleurs.

Du syndicalisme à la politique :

objectif tenace. L’administration avait suggéré à Jean Mbouendé d’abandonner les activités syndicales parce que le Cameroun n’en avait pas la maturité et parce que le syndicalisme opéré ici présentait des relents politiques.

Jean Mbouendé sera libéré le 15 avril 1948, soit 05 jours après la création de l’Upc conduite par Bouly Léonard comme secrétaire général, Um Nyobè s’étant mis en retrait pour distraire le pouvoir colonial.

Après le bilan des pertes subies pendant sa détention arbitraire, Jean Mbouendé va reprendre avec ses activités.

Trois mois après, soit en juin 1948, Um Nyobé, encore Secrétaire Général de l’Uscc-cgt va l’inviter à Douala à une réunion syndicale de routine.

À la fin de la séance, voici ce que Ruben Um Nyobé va lui dire:

« camarade Mbouendé, maintenant c’est de la vraie politique. L’Upc vient d’être créée à cet effet. Prends donc en main la situation politique dans ta subdivision. C’est l’outil idoine pour revendiquer notre indépendance. J’ai la certitude que les populations de Bafang te soutiennent. Il faut juste éviter le dualisme. Prends la direction de l’Upc et confie celle du syndicat à quelqu’un d’autre… ».

C’est ce que lui-même fera par la suite avant de prendre en novembre 1948 la direction du parti nouvellement créé.

À son retour à Bafang, Jean Mbouendé va convoquer l’assemblée générale du Spp et va soumettre le problème évoqué à Douala.

Aucun courageux n’a accepté d’être la locomotive syndicale. Tous disaient qu’il était la personne indiquée pour assumer les deux fonctions.

Jean Mbouendé va décider d’abandonner le Spp pour embarquer la troupe dans l’Upc qui va beneficier des structures syndicales existantes.

C’est en juin 1948, mois de légalisation de l’upc et ainsi verra la naissance du mouvement dans la région bamiléké avec le premier comité central(section) de son existence au Cameroun, installé à Banka-Bafang sous la houlette de son président Jean Mbouendé et pour secrétaire Général Paul Ben Nitcheu.

Le siège était installé chez Jean Mbouendé comme préalablement celui du syndicat.

C’est comme ça que l’Upc fait son entrée en pays Bamiléké et c’est Jean Mbouendé qui introduit Ruben Um Nyobé auprès de Djoumessi Mathias qui va rallier l’upc avec son association, le Kumzé, avant de faire volte-face quelques temps après.

Clément W Mbouendeu,

Gardien de la Mémoire de Jean Mbouendé.